चर्चा में क्यों?

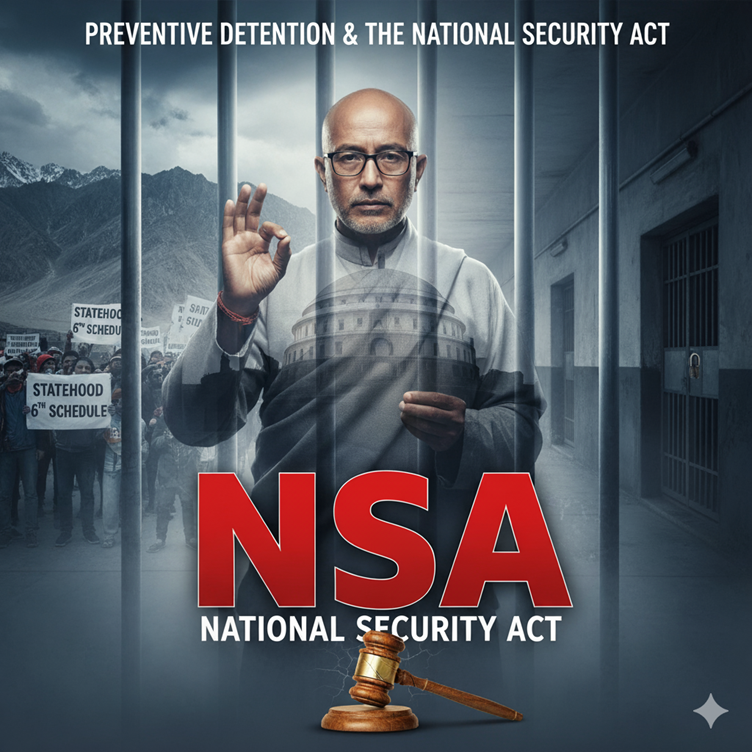

26 सितंबर, 2025 को, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह, लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत हिरासत में लिया गया। इस अशांति के कारण चार लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। अधिकारियों ने वांगचुक पर भड़काऊ बयानों के माध्यम से हिंसा भड़काने का आरोप लगाया।

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने उन पर पाकिस्तान और वित्तीय कदाचार से जुड़े आरोपों का खंडन किया और शांतिपूर्ण, गांधीवादी सक्रियता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने हिरासत के बाद उनके ठिकाने के बारे में जानकारी न मिलने की भी आलोचना की।

इस घटना ने भारत में निवारक निरोध कानूनों, विशेष रूप से NSA, के दायरे और उनके उपयोग पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है।

प्रस्तावना

निवारक निरोध (Preventive Detention) का मतलब है किसी व्यक्ति को भविष्य में संभावित अपराधों को रोकने के लिए हिरासत में रखना, न कि उसके पिछले कृत्यों के लिए दंडित करना। भारत में, निरोधक निरोध कानून औपनिवेशिक काल के कानूनों से विकसित होकर आधुनिक कानूनों में बदल गए हैं, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 एक महत्वपूर्ण निरोधक निरोध कानून है जो अधिकारियों को राज्य या समाज के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- औपनिवेशिक काल: भारत रक्षा अधिनियम (1915) और रॉलेट अधिनियम जैसे कानूनों ने युद्धकाल में असहमति को दबाने के लिए बिना मुकदमे के नज़रबंदी की अनुमति दी।

- स्वतंत्रता के बाद:

- निवारक निरोध अधिनियम, 1950: बिना मुकदमे के 12 महीने तक निवारक निरोध को अधिकृत किया।

- आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971: आपातकाल (1975-77) के दौरान दुरुपयोग के लिए आलोचना की गई; 1978 में निरस्त किया गया।

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980: सुरक्षा आवश्यकताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के लिए मीसा के स्थान पर लागू किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980: अवलोकन

- उद्देश्य: व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।

- सशक्त प्राधिकारी: केंद्र और राज्य सरकारें, ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त (जब अधिकृत हों)।

- नज़रबंदी के आधार: रक्षा, सुरक्षा, विदेशी संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था/आवश्यक आपूर्ति के लिए खतरा।

- नज़रबंदी की अवधि: 12 महीने तक, समीक्षा के अधीन; नए सबूतों के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

प्रमुख प्रावधान

- नज़रबंदी आदेश: गिरफ़्तारी वारंट की तरह निष्पादित किया जा सकता है; बंदी को राज्यों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।

- सूचना: नज़रबंदी के आधार 5-15 दिनों के भीतर बताई जानी चाहिए।

- सलाहकार बोर्ड: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का बोर्ड 3 सप्ताह के भीतर नज़रबंदी की समीक्षा करता है; यदि पर्याप्त कारण नहीं पाया गया तो बंदी को रिहा किया जा सकता है।

- कानूनी सीमाएँ:

- बंदियों को सलाहकार बोर्ड के सामने कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता।

- सरकार “जनहित” में कुछ तथ्य गोपनीय रख सकती है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 22(3)(ख): राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए निवारक निरोध की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 22(4): बिना सलाहकार बोर्ड की समीक्षा के 3 महीने से अधिक निवारक निरोध नहीं किया जा सकता।

- विधायी शक्तियाँ:

- संघ सूची (प्रविष्टि 9): संसद रक्षा, विदेशी मामलों या सुरक्षा से संबंधित निवारक निरोध के लिए कानून बना सकती है।

- समवर्ती सूची (प्रविष्टि 3): संसद और राज्य सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं के लिए कानून बना सकते हैं।

- राज्य सूची: राज्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कानून बना सकते हैं।

निवारक (Preventive) बनाम दंडात्मक (Punitive) निरोध

| विशेषता | निवारक निरोध | दंडात्मक निरोध |

| उद्देश्य | भविष्य में अपराध रोकना | पिछले अपराध का दंड देना |

| कानूनी प्रक्रिया | औपचारिक सुनवाई आवश्यक नहीं | सुनवाई और दोषसिद्धि आवश्यक |

| अवधि | सीमित, समीक्षा के अधीन | निश्चित, सजा के अनुसार |

न्यायिक सुरक्षा उपाय

- सलाहकार बोर्ड मनमानी सरकारी शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सुरक्षा का काम करते हैं।

- सुप्रीम कोर्ट के मामले:

- राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य (1965): सार्वजनिक व्यवस्था को केवल कानून और व्यवस्था के मुद्दों से अलग किया गया; निवारक निरोध केवल बड़े सामाजिक खतरों के लिए ही उचित ठहराया गया।

- अमीना बेगम मामला (2023): निवारक निरोध असाधारण होना चाहिए, नियमित नहीं।

- अंकुल चंद्र प्रधान (1997): दंड के बजाय राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले नुकसान को रोकने पर केंद्रित।

NSA का व्यवहार में उपयोग

- अलगाववादियों, कट्टरपंथी प्रचारकों, गैंगस्टरों और कार्यकर्ताओं (जैसे अमृतपाल सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सीएए विरोधी प्रदर्शनकारी) के खिलाफ इस्तेमाल किया गया।

- सांप्रदायिक हिंसा, गोहत्या या असहमति को दबाने के लिए दुरुपयोग की आलोचना हुई।

- कम दोषसिद्धि दर और सीमित पारदर्शिता नागरिक स्वतंत्रता पर चिंताएं उजागर करती हैं।

NSA की आलोचना

- मनमाना निरोध: अधिकारियों को अत्यधिक विवेकाधिकार।

- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: कानूनी सलाह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है।

- पारदर्शिता का अभाव: नज़रबंदी आदेश अक्सर सार्वजनिक नहीं होते।

- संभावित दुरुपयोग: कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यकों या राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ।

- न्यायिक निगरानी: सलाहकार बोर्डों के सामने सीमित प्रतिनिधित्व।

आगे की राह (Way Forward):

- न्यायिक निगरानी को मज़बूत करें: सलाहकार बोर्ड प्रभावी रूप से काम करें।

- सनसेट क्लॉज़ लागू करें: बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास को सीमित करें।

- पारदर्शिता बढ़ाएँ: नज़रबंदी आदेश और प्रक्रियाओं में जनता की पहुँच सुनिश्चित करें।

- दुरुपयोग वाले प्रावधानों में सुधार करें: बोर्डों के सामने कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति दें।

- खुफिया और निवारक उपायों पर ध्यान दें: सुरक्षा के साधन के रूप में निवारक निरोध पर निर्भरता कम करें।

निष्कर्ष (Conclusion)

NSA एक शक्तिशाली निवारक निरोध कानून है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। संवेदनशील क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए यह आवश्यक है, लेकिन सोनम वांगचुक की नज़रबंदी जैसे मामलों में इसका इस्तेमाल न्यायिक निगरानी, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नागरिक स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा आवश्यकताओं का संतुलन भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे के लिए एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।