चर्चा में क्यों / संदर्भ

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के सर क्रीक क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान, विवादित क्षेत्र के पास पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए सैन्य ढांचे के निर्माण को देखते हुए, किसी भी “दुस्साहस” के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि “कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है।”

- यह निर्माण भारत-पाकिस्तान संबंधों में लंबे समय से चले आ रहे विवाद में नए तनाव का संकेत देता है।

सर क्रीक क्या है?

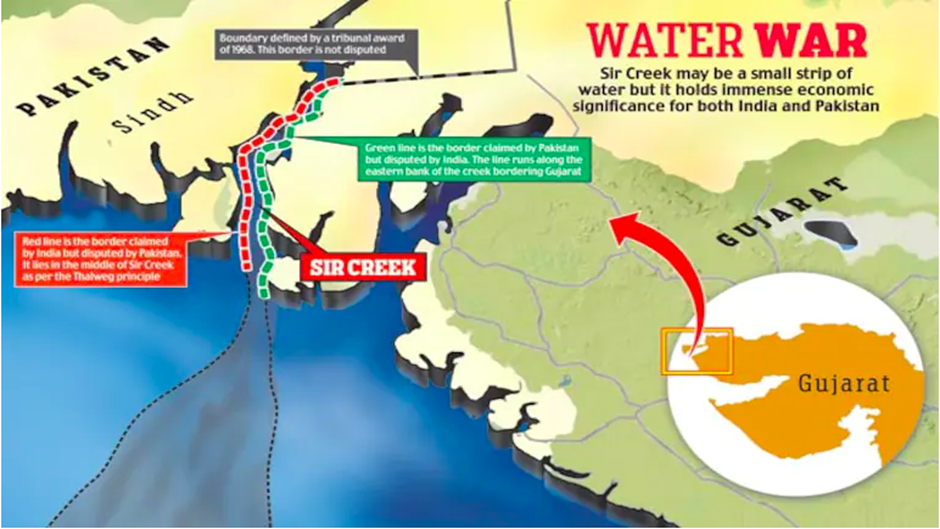

- भूगोल और स्वरूप: सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबी ज्वारीय खाड़ी (एस्टुरी) है, जो कच्छ के दलदली रण में भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है और अरब सागर में जाकर मिलती है।

- ऐतिहासिक नाम: मूल रूप से बाण गंगा के नाम से जानी जाने वाली इस खाड़ी का नाम औपनिवेशिक काल में एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर “सर क्रीक” रख दिया गया।

विवाद की प्रकृति और सार

मुख्य मुद्दा यह है कि खाड़ी में सीमा कहाँ तय होनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे समुद्री सीमा और समुद्री क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

पाकिस्तान का पक्ष

- यह 1914 के बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव पर आधारित है, जिसमें सीमा को पूर्वी किनारे (हरी रेखा) पर दिखाया गया है।

- पाकिस्तान का कहना है कि सर क्रीक नौगम्य नहीं है, इसलिए थलवेग सिद्धांत लागू नहीं होता।

भारत का पक्ष

- भारत 1925 के एक मानचित्र और 1924 में बनाए गए मध्य-चैनल स्तंभों के आधार पर दावा करता है कि सीमा मध्य चैनल (लाल रेखा) से गुजरनी चाहिए।

- भारत थलवेग सिद्धांत का समर्थन करता है (यदि जलमार्ग नौगम्य है, तो सीमा मुख्य नौगम्य चैनल में होगी)। भारत का कहना है कि सर क्रीक विशेषकर ऊँचे ज्वार में नौगम्य है और यहाँ मछली पकड़ने वाली नावें चलती हैं।

औपनिवेशिक दस्तावेजों की अलग-अलग व्याख्या और कानूनी सिद्धांतों की भिन्नता ने इस विवाद को और जटिल बना दिया है।

ऐतिहासिक विकास और समाधान के प्रयास

प्रारंभिक चरण और औपनिवेशिक विरासत

- विवाद की शुरुआत 1908 में हुई, जब कच्छ के शासक और सिंध प्रशासन में खाड़ी से लकड़ी लेने के अधिकार को लेकर टकराव हुआ।

- 1914 में ब्रिटिश (बॉम्बे सरकार) ने एक प्रस्ताव और नक्शे जारी किए, जिनमें परस्पर विरोधी बातें थीं—एक किनारे की सीमा के पक्ष में और दूसरा नौगम्यता का हवाला देने वाला।

स्वतंत्रता के बाद और संघर्ष

- विभाजन (1947) के बाद सिंध पाकिस्तान में चला गया और कच्छ भारत में रहा, जिससे सर क्रीक का सीमांकन अधूरा रह गया।

- 1965 में कच्छ के रण में भारत-पाक तनाव बढ़ा और सर क्रीक विवाद का हिस्सा बना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन ने मध्यस्थता की और एक न्यायाधिकरण बनाने पर सहमति बनी।

- 1968 के न्यायाधिकरण (भारत-पाक पश्चिमी सीमा विवाद) ने भारत को रण क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा दिया, लेकिन सर क्रीक सीमा पर कोई निर्णय नहीं हुआ।

बाद की वार्ताएँ और तकनीकी प्रयास

- 1997 से सर क्रीक को भारत-पाक वार्ता ढाँचे में शामिल किया गया।

- 2005–07 में दोनों देशों ने संयुक्त सर्वेक्षण किया।

- भारत ने प्रस्ताव रखा कि समुद्र से सीमा खींचकर भीतर की ओर चला जाए (TALOS तकनीकी मानदंडों के अनुसार), लेकिन पाकिस्तान ने इसे अस्वीकार किया।

- पाकिस्तान समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की बात करता रहा है, लेकिन भारत शिमला समझौते का हवाला देते हुए केवल द्विपक्षीय समाधान पर ज़ोर देता है।

- 2011 तक 11 से अधिक दौर की वार्ता होने के बावजूद समाधान नहीं निकल सका।

सामरिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व

मत्स्य पालन और आजीविका

- सर क्रीक एशिया के सबसे समृद्ध मत्स्य क्षेत्र में से एक है।

- मछुआरों की सीमा पार गतिविधियों के कारण दोनों देशों की ओर से अक्सर गिरफ्तारी होती है।

- समझौते की कमी छोटे मछुआरों के लिए मानवीय संकट बन जाती है, क्योंकि वे अनजाने में विवादित क्षेत्र में पहुँच जाते हैं।

ऊर्जा और खनिज क्षमता

- माना जाता है कि समुद्रतल में तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज भंडार हैं, परंतु सीमा विवाद के कारण इनका दोहन नहीं हो पा रहा।

समुद्री क्षेत्राधिकार और EEZ के निहितार्थ

- सर क्रीक का परिसीमन भूमि-समुद्र सीमा तय करता है, जिससे समुद्री सीमा और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का विस्तार प्रभावित होता है।

- यदि भारत का दावा मान लिया जाए तो पाकिस्तान को पर्याप्त समुद्री क्षेत्र खोना पड़ सकता है।

सुरक्षा और भू-राजनीति

- कराची की निकटता को देखते हुए सर क्रीक का नियंत्रण सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- दलदली भूभाग और बाड़ की कमी इसे तस्करी, घुसपैठ और अन्य गतिविधियों के लिए असुरक्षित बनाते हैं।

- हाल ही में भारत की दक्षिणी कमान ने इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास किया है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय पहलू

- समुद्र स्तर में वृद्धि और बदलते ज्वारीय पैटर्न चैनल की नौगम्यता को प्रभावित कर सकते हैं। इससे भारत का थलवेग सिद्धांत वाला दावा और मजबूत हो सकता है।

- सर क्रीक क्षेत्र के दलदल और आर्द्रभूमियाँ पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हैं और यहाँ प्रवासी पक्षी, मैंग्रोव तथा विशिष्ट जैव विविधता पाई जाती है।

हाल के घटनाक्रम और तनाव

- अक्टूबर 2025 में भारत के रक्षा मंत्री की चेतावनी ने सर क्रीक विवाद को फिर चर्चा में ला दिया।

- भारतीय सेना, नौसेना और तटरक्षक बल ने यहाँ संयुक्त अभ्यास कर समन्वय को मजबूत किया।

- “ऑपरेशन सिंदूर” (2025) के संदर्भ में भी सर क्रीक का उल्लेख हुआ, जब इसे बड़े संघर्ष क्षेत्र से जोड़ा गया।

- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र स्तर बढ़ने से सर क्रीक के हिस्से और अधिक नौगम्य हो सकते हैं, जिससे भारत का दावा मज़बूत होगा।

कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियाँ

- मध्यस्थता बनाम द्विपक्षीयता: भारत तीसरे पक्ष की दखल से इनकार करता है और शिमला समझौते के तहत द्विपक्षीय समाधान पर ज़ोर देता है।

- औपनिवेशिक विरासत का विरोधाभास: 1914 के प्रस्ताव में मौजूद अस्पष्टता आज भी बाधा है।

- विश्वास की कमी: आपसी अविश्वास और भारत-पाक तनाव समाधान में रुकावट बनते हैं।

- अन्य विवादों से जुड़ाव: पाकिस्तान सर क्रीक को अन्य समुद्री विवादों से अलग मानने से बचता है।

आगे की राह

संवाद और विश्वास निर्माण

- आधुनिक नक्शों और उपग्रह डेटा के आधार पर वार्ता फिर शुरू की जाए।

- मछुआरों के लिए संयुक्त गश्त और गिरफ्तारी पर मानवीय प्रोटोकॉल तैयार किए जाएँ।

कानूनी ढाँचे का उपयोग

- UNCLOS और TALOS को मार्गदर्शक ढाँचे के रूप में अपनाया जाए।

- तटस्थ विशेषज्ञ या संयुक्त तंत्र पर सहमति बनाई जा सकती है।

चरणबद्ध दृष्टिकोण

- पहले समुद्र से सीमा तय कर भीतर की ओर बढ़ा जाए, फिर सर क्रीक की सीमा पर सहमति बने।

जलवायु-संवेदनशील समाधान

- भविष्य में समुद्र स्तर और जलमार्ग बदलाव को ध्यान में रखकर तकनीकी सीमांकन किया जाए।

रणनीतिक संयम और निगरानी

- दोनों देश तनाव बढ़ाने वाले निर्माण कार्य से बचें।

- विवादित क्षेत्र की निगरानी के लिए तटस्थ पर्यवेक्षकों का सहारा लिया जाए।

निष्कर्ष

सर क्रीक विवाद बहुआयामी है—इसमें इतिहास, अंतरराष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आजीविका और पर्यावरण सब जुड़े हैं। यह अक्सर कश्मीर जैसे बड़े मुद्दों के कारण पीछे छूट जाता है, लेकिन इसका समाधान केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा। इससे समुद्री अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होगा, मछुआरों की समस्याएँ घटेंगी, भारत के समुद्री दावे मजबूत होंगे और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का अवसर मिलेगा।

हालाँकि, गहरा अविश्वास, औपनिवेशिक दस्तावेजों की अस्पष्टता और स्थलीय विवादों से जुड़ी संवेदनशीलता इसे कठिन बनाती है। मौजूदा हालात में, एक व्यावहारिक, चरणबद्ध और कानूनी रूप से ठोस दृष्टिकोण ही इस लंबे विवाद को सुलझाने की सबसे बेहतर संभावना है।